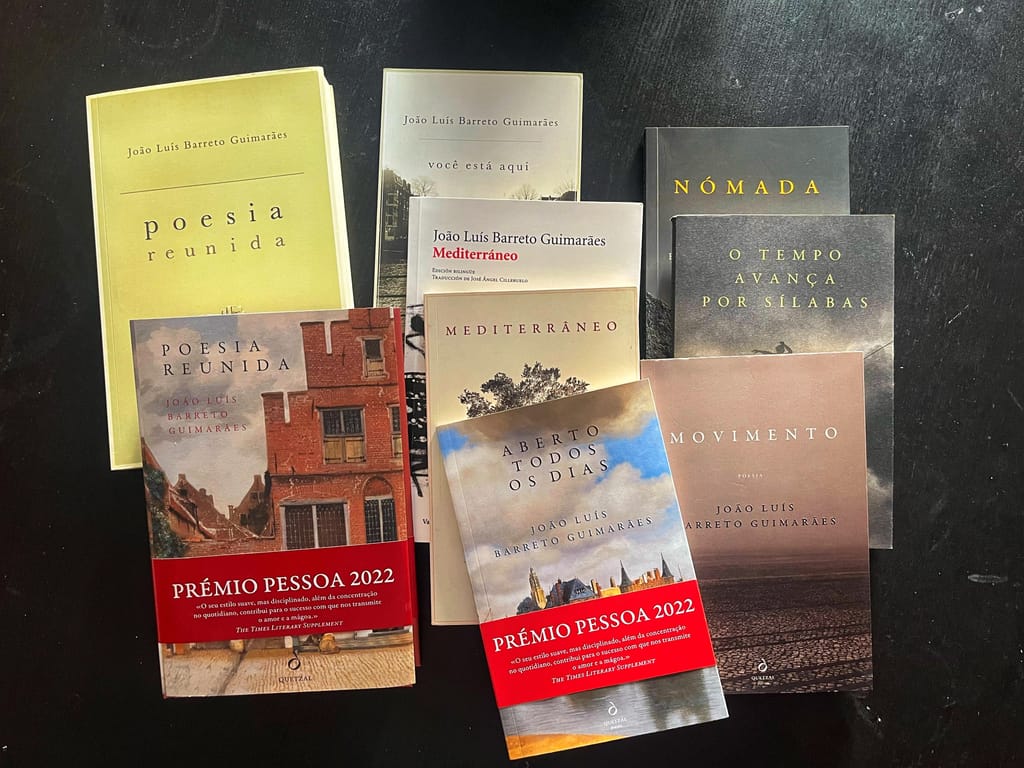

"Improvável; contudo, eis-me aqui, diante Vas. Exas: escritor, com quatro nomes, europeu". João Luís Barreto Guimarães recebeu o Prémio Pessoa 2022 em abril. Aqui publicamos na íntegra o seu discurso, que surge dividido em cinco partes. A primeira identifica o poeta assegurando que o importante não é a pessoa, mas a poesia - nem que isso passe pelo apagamento do sujeito poético -, o poeta deve escrever a experiência do leitor. A segunda exalta a defesa das profissões da sociedade civil como construtoras da polis - do contributo múltiplo de cada cidadão. A terceira defende a necessidade do poeta abrir-se à influência externa, não se fechar no país, designadamente ler a Europa - abrir horizontes, a boa contaminação. A quarta estabelece a oposição poeta (sociedade) vs. governante (política), ambos falíveis se não usarem da inteligência quente - a empatia. Na quinta e final, o papel do livro na auto-resistência do cidadão contra o desnorte do poder, das políticas; (da religião); importância da mescla entre diferentes; constatação de que o cidadão está por sua conta; apelo a que seja devolvido as profissões um papel estruturante na sociedade. Exemplo do que a poesia pode contribuir.

O breve concerto da vida no desconcerto do mundo

É da ordem da improbabilidade, o facto de hoje me encontrar aqui, diante de V. as Ex. as, para aceitar este prémio. Por três ordens de razões – e uma definição de ironia.

Em primeiro lugar, devido ao nome que escolhi para assinar os livros de poesia. Eu podia, realmente, ter simplificado. O meu nome clínico, por exemplo, é consideravelmente mais breve: João Guimarães, cirurgia plástica reconstrutiva. Mas não – não resisti à dificuldade, deitando mão a esse hábito, tão em desuso no presente, de os mais novos homenagearem aqueles que gostam de ver como mestres: João Luís Barreto Guimarães, dois nomes e dois apelidos, como João Miguel Fernandes Jorge.

Mas, quatro nomes – quatro? Costumava comentar, nos idos anos 90 que um grande feito seria não encontrar editora para cada novo livro, batalha já de si árdua para um jovem poeta, mas conseguir que os leitores viessem a dizer João Luís Barreto Guimarães do modo inicial, inteiro e limpo como dizem Sophia de Mello Breyner Andresen sem vacilar. Cedo me apercebi, confrontado com o destinatário dos envelopes que me iam chegando de que o caminho seria árduo e espinhoso: o poeta Joaquim Manuel Magalhães endereçou certa vez uma resposta a um tal de João Luís Barreto Magalhães, como ele, o que vendo bem encerrava a hipótese de um elogio; por várias vezes fui nomeado João Luís Barrento Guimarães, sem dúvida que em homenagem ao renomado tradutor e ensaísta, Professor João Barrento que tão bem traduziu Celan e Enzensberger; e, foram inúmeras as ocasiões em colóquios e encontros literários (até em papel de jornal) em que se referiram a mim, comentando: “estou completamente de acordo ali com o José Luís”, ou pior ainda, “com o Zé Luís”, o que superava de longe qualquer enfado por não me parecer justo (para o próprio) ser confundido com Zé Luís Barreto Guimarães, poeta que tenho a certeza que existe.

Devo acrescentar que o prémio (e a inevitável consagração que acarreta), deitam por terra a esperança que ainda mantinha de um dia vir a ser nomeado, quem sabe se em Espanha, Zé Ruiz Barrento Magalhães, o que seria o pleno mas estaria certo porque plasmaria na perfeição – mais ainda sob a égide de Pessoa – a despersonalização do sujeito poético que persegue a poesia de quem vos fala, numa permanente evasão ao subjectivismo quando parte da circunstância pessoal para a experiência do leitor – aspirando à universalidade – como Goethe queria e Carlos Drummond de Andrade desaconselhava mas fazia.

“Unir o quotidiano ao eterno”, escreveu De Vries acerca da pintura de Vermeer. Eis um programa. Era T.S. Eliot quem lembrava que “o progresso de um artista é um contínuo autossacrifício, uma incessante extinção da sua personalidade.”

*

Improvável, em segundo lugar, por razões que se prendem com o trabalho de poeta. Tendo este prémio, como patrono, um poeta é verdade que não foram muitas as vezes em que o mesmo foi atribuído a um escritor de poemas, menos ainda a um poeta exclusivamente dedicado à poesia como sucedeu este ano e aconteceu, ao que julgo saber, em mais três ou quatro ocasiões.

Ora, o que tem caracterizado o prémio – quer quanto à composição do júri, quer no que diz respeito ao escol de laureados – é a presença das diversas profissões da sociedade civil numa lista que contempla já historiadores e arqueólogos, físicos e arquitectos, médicos e cientistas, professores e investigadores, juristas e constitucionalistas, compositores e músicos, fotógrafos e cinéfilos, pintores e escultores, actores e encenadores, filósofos e ensaístas, tradutores, escritores e poetas – ou combinações de vários destes ofícios, materializando assim a lição de Pessoa que mostrou como cada um de nós é vário, mesmo aqueles que ao contrário de quem vos fala e do autor de “Autopsicografia” (que apreciava astrologia), não são do signo Gémeos.

Mas, quantos dos anteriores laureados não terão já esboçado um poema às escondidas – a uma paixão primeva, a uma cidade favorita – Damásio alinhando um soneto shakespeariano para Hanna por ocasião de um aniversário comum, Souto Moura soltando as três linhas de um haiku acerca de uma pedra (!) que entreviu numa ruína; o que poderemos nós verdadeiramente saber acerca da vida lírica de, digamos, José Gomes Canotilho?

Frequentes vezes as disciplinas artísticas e humanísticas contaminam as técnicas e as científicas e, mutatis mutantis, também eu não consigo escapar à circunstância de Torga ou de Sousa Braga ou de Lobo Antunes de ser médico-escritor, ou escritor-médico. Mais: se no exercício de uma finíssima ironia meta-literária, o digníssimo júri decidisse atribuir o Prémio Pessoa ao próprio Fernando Pessoa, também ele haveria de figurar no rol, apresentado pelo seu lugar – necessariamente plural – na sociedade civil que o prémio todos os anos celebra: “Fernando António Nogueira Pessoa ler-se-ia, prémio Pessoa: poeta, dramaturgo, ensaísta e tradutor; médico, engenheiro naval, ajudante de guardalivros – e guardador de rebanhos.”

*

Improvável, em terceiro lugar, por razões que se prendem com o facto de o premiado não vir da Grande Lisboa, região que viu nascer quase metade dos anteriores laureados – sete dos quais nos últimos oito anos.

Os livros de História têm reflectido a versão dos vencedores e os de poesia, tantas vezes, a dos vencidos.

É verdade: este ano o júri decidiu premiar uma obra oriunda dessa região – que aliás a cidade do Porto consubstancia na perfeição – que é a Europa, uma obra marcadamente inscrita no espírito humanista europeu nos modos como George Steiner definiu ser europeu no seu célebre ensaio “Uma ideia de Europa”, através de cinco axiomas que me permitirei brevemente contextualizar.

O primeiro axioma, lembrar-se-ão, é o da Europa dos Cafés, da importância do Café no espaço europeu – do Majestic ao Florian, do Guarany ao Central de Viena – o Café como possibilidade de encontro e de diálogo, microcosmos de vidas que se cruzam para debater ideias, essa coisa tão rara; o Café como metáfora do mundo, epicentro da flanerie – de Egito Gonçalves no Orfeuzinho, a Sartre e Beauvoir no Les Deux Magots –, o Café do livro “Lugares Comuns” (2000), 52 pequenos poemas em prosa para Baudelaire, tantos quantas as semanas do ano em que, quem vos fala, se entregou entre “ócio e oficio”, ao arquipélago de mesas do Café Corcel.

O segundo axioma é o da Europa percorrida a pé, a Europa das curtas distâncias, das marchas Napoleónicas às peregrinações a Santiago; da meditação melancólica de filósofos peripatéticos; do pé como medida para escandir sílabas; a Europa das estradas romanas, dos labirintos de pedra de cidades graníticas a Norte, livres e democráticas; a Europa do dealbar como procura, presente por exemplo, nas partidas e chegadas de “Você Está Aqui” (2013), ou em “Nómada” (2018).

O terceiro axioma é o da Europa do nome das ruas, a Europa da memória, desse cumulativo modo como o nome das ruas agradece aos membros da polis – cientistas, filósofos, escritores, compositores, estadistas – homens e mulheres como os premiados cujos mesteres construíram o espírito europeu; de poemas como “Rua Manuel António Pina”, de “Movimento” (2020), ou de versos que convocam Eugénio ou O’ Neill, A.M. Pires Cabral ou Paulo Cunha e Silva mas também de títulos como “E as cinzas de Iosif Brodskii repousam no Paraíso”, de “Você Está Aqui” (2013) – títulos que são para a poesia, o que as placas toponímicas são para as ruas, no exacto sentido em que ler o nome das ruas na Europa (ou o índice de um destes livros de poesia), resulta numa “crónica viva” de História.

Há coisas piores do que o poder, como há coisas piores do que a poesia: uma reunião de condomínio, por exemplo.

O quarto axioma é o da Europa de Atenas, de Roma, de Jerusalém, a Europa da tradição, e “Mediterrâneo” (2016), não fala senão das riquíssimas heranças greco-latina e judaico-cristã, responsáveis, por exemplo, pelo ideal filosófico de “uma vida reflectida”, pela herança democrática da Ágora e pela lei romana do Fórum; mas também, pelas cartas de Paulo às comunidades mediterrânicas, pela fraternidade dos Jogos Olímpicos, ou pelos cais tristemente vazios de emigrantes onde os pássaros selvagens são os únicos passageiros de um mar de peixe – e de corpos.

Por fim, o quinto axioma, o da Europa da escatologia, dessa tendência tão humana para o apocalipse e para a destruição da civilização, presente em poemas como “Judeus errantes”, “Os corvos de Birkenau”, “As paredes em falta” ou “Domingo de Páscoa em Mostar”, de “Mediterrâneo” (2016), “Nómada” (2018) e “Movimento” (2020); a Europa das tragédias, dolorosamente recorrentes como a invasão de Putin, a Europa que os poetas recolhem em estilhaços, pensamentos e ruínas porque como cruamente lembrava a poeta polaca Wisława Szymborska, “a poesia pode acompanhar o sofrimento humano mas não pode preveni-lo.”

Improvável; contudo, eis-me aqui, diante Vas. Exas: escritor, com quatro nomes, europeu.

*

“E a seguir?”

Para cada época, os livros de História têm reflectido quase sempre a versão dos vencedores e os de poesia, tantas vezes, a dos vencidos como se a História fosse a escadaria de pedra que sobe até ao Palácio ou ao Senado, e a poesia não fosse mais do que a depressão profunda (e dolorosa) que existe em cada degrau.

É para os escritores – e em particular para a poesia – que frequentemente os governantes se voltam quando o mundo falha.

Não é, portanto, de esperar que poetas e governantes coincidam muitas vezes nas páginas do mesmo livro. Não há mal nenhum que seja assim. Há coisas piores do que o poder, como há coisas piores do que a poesia: uma reunião de condomínio, por exemplo. É verdade que ocasionalmente, algum governante não resiste a alinhar umas estrofes ou um poeta se deixa seduzir ainda que brevemente pelas cadeiras do poder mas a condição habitual é a de que poetas e governantes se estranhem mutuamente; os governantes rir-se-iam da proposta de um poeta para as tão difíceis negociações entre o mundo árabe e o mundo ocidental, por exemplo: desenrole-se um longo papiro sobre uma mesa de cedro-do-líbano e convide-se as partes a caligrafar as suas ideias – o ocidente da esquerda para a direita, o mundo árabe da direita para a esquerda – seguramente que se haveriam de encontrar a meio; os poetas, por sua vez, zombariam do facto de uma parte significativa dos jovens governantes estar convencida de que Perséfone é uma companhia de telecomunicações estrangeira cotada na bolsa, especialista em networking, joint venture e benchmarking, e não a deusa das estações e da agricultura, filha de Zeus com sua irmã Deméter. Coisas de que não se fala na Juventude…

É, no entanto, para os escritores – e em particular para a poesia – que frequentemente os governantes se voltam quando o mundo falha. A representação mais aguda da sensibilidade de uma época é a sua poesia. É conhecido o dito de John F. Kennedy, “When power corrupts, poetry cleanses” – “Quando o poder corrompe, a poesia limpa” – com o qual o americano parecia querer atribuir à poesia um papel de detergente para ludibriar filisteus.

De pouco vale a inteligência, se não resultar em empatia.

Ser-se poeta, porém, não é garante algum de bondade como tantas vezes lembrou Manuel António Pina. Já falei disto noutra ocasião: Radovan Karadžić, poeta e líder de origem montenegrina, ideólogo do cerco de Sarajevo e do genocídio de Srebrenica, convidou o poeta russo Edward Limonov numa ocasião em que se encontravam com soldados sérvios numa colina de Sarajevo, a descarregar uma munição completa de metralhadora sobre a capital da Bósnia-Herzgovina. Neste episódio se cruzam perversamente a consciência de dois homens que se diziam poetas e a banalidade do mal de que falava Hannah Arendt. O poeta irlandês Seamus Heaney gostava de lembrar o mote do inglês John Keats acerca do uso da inteligência: “educar a inteligência para fazer dela uma alma”.

Uma inteligência quente. De pouco vale a inteligência, se não resultar em empatia.

*

Termino.

Aludi, no início da minha intervenção, a uma definição de ironia. Hoje, um muito estimável e estimado gestor, no exercício do seu ofício, proporcionará a um poeta o complemento de tempo e tranquilidade que um governante não acautelou – ele dirá, não pode – no exercício da política, a um funcionário de um hospital público.

Pergunto-me como seria o breve concerto da vida no desconcerto do mundo se os governantes, no exercício de politicas empáticas, desejassem ver Sísifo feliz

Eis uma definição de ironia – ter-se escrito direito por linhas soltas – não conseguirmos escapar à circunstância de sermos, um e outro, anos depois, as mesmas pessoas. Mas, pergunto-me como seria o breve concerto da vida no desconcerto do mundo se os governantes, no exercício de politicas empáticas, desejassem ver Sísifo feliz – metendo um calço de madeira na pedra que Sísifo carrega a cada dia pela encosta da montanha que desenha já a curva da desistência – para que Sísifo pudesse parar, limpar o suor da testa e, voltando-se, contemplar aquilo que raramente vê, porque todos os dias trabalha de costas voltadas para a vida – nas salas de aula, nos hospitais, nos departamentos dos serviços públicos – essa paisagem que se estende atrás de si, para onde sempre olha quem lhe dá ordens de frente? Se pudesse ver as Formas por vez das Sombras? Se não tivesse de passar pela humilhação – porque de uma humilhação indigna se trata – de ter de ir para ruas?

Numa altura em que a política se encontra em declínio – sem rumo, sem esperança, sem pensamento – e em que os governantes apoucam uma a uma as profissões, sem que demonstrem moral para isso; num momento em que as estruturas religiosas desiludem, envoltas em terramotos que abalam a pedra de Pedro, não deixa de ser irónico (e metaforicamente elegante) que igrejas de todo o mundo – desde a Igreja de São Nicolau, em Xangai, à Igreja de Maastricht, na Holanda, passando pela antiga Igreja de Santiago do Castelo, na Rua Direita de Óbidos – tenham sido transformadas em livrarias.

O livro certo é uma arma para quem, como nós, está por sua conta. É com o livro que a sociedade acorda e se liberta.

O livro certo é uma arma para quem, como nós, está por sua conta. É com o livro que a sociedade acorda e se liberta. Os próprios verdugos sabiam-no quando queimavam (e proibiam) livros, erguendo as suas próprias bibliotecas às escondidas. É no livro que a mulher e o homem encontram clareza, sabedoria, verdade. E algum sentido de justiça. O que o livro propõe é uma re-ligação, um espaço de pensamento, uma porta de entrada para a resistência. A boa notícia é que só depende de cada um o horário de abertura dos livros.

Cada poema é uma conversa, um campo de batalha frágil e vulnerável de escala humaníssima, uma arqueologia de força e delicadeza capaz de capturar o efémero, esculpindo de som a verdade com um golpe de beleza.

Senhor Presidente,

Caros amigos,

O futuro não passa somente pela tecnologia, também está na tradição renovada. O futuro está na capacidade que nós, humanos, tivermos de encetar algo tão simples quanto conversar uns com os outros, nos misturarmos – nos bairros, na comunidade – na diferença, com amigos, vizinhos, até colegas de trabalho. É esse o verdadeiro capital de um país: o capital humano. O que ama, o que resiste com dignidade, ano após ano, ao desnorte do poder. É a esse que urge devolver a palavra.

É também assim que vejo a poesia: cada poema é uma conversa, um campo de batalha frágil e vulnerável de escala humaníssima, uma arqueologia de força e delicadeza capaz de capturar o efémero, esculpindo de som a verdade com um golpe de beleza.

Muito obrigado.

João Luís Barreto Guimarães

Discurso da cerimónia de entrega do Prémio Pessoa, 17 de Abril de 2023

Nota do editor: para conveniência de leitura, foram retiradas do início do texto os cumprimentos protocolares às figuras e entidades presentes na entrega do Prémio Pessoa.